排泄ケア研究発表

施設全体で取り組む排泄ケア

施設介護支援専門員の役割について ~気づきから始まる施設ケアマネジメントの過程を通して~

医療法人社団芙蓉会 二ツ屋病院

介護支援専門員(ケアマネジャー) 元女 貴久乃

はじめに

介護保険施設における施設サービス提供の存在は重要であるが、介護支援専門員の役割が不明確との課題があげられている。そこで、筆者が担当している施設における尊厳ある排泄を目指しチームで取り組んだ事例への関わりの過程を通し、施設介護支援専門員の役割について考察する。

事例紹介

対象:A氏 88歳 女性

障がい高齢者の日常生活自立度C2 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ

倫理的配慮として対象者の家族に観察データの使用について、研究の趣旨を伝え、個人情報の保護、研究参加は自由意志で断られても不利はないことを伝えて、口頭により代諾を得た。

経過

患者家族から「洗濯物が汚れているが、おむつを換えてもらっていないのでは?」と疑問の訴えをきっかけに、①ニーズがあるのでは?との気づきから、現場で状況を確認したところ、時々水様便が多量に排泄され、時におむつから漏れて汚染するという問題があることがわかった。なぜこのような状況が起こっているのか?という疑問がわいた。また、水様便が続くことで、褥瘡リスク、食欲不振、栄養低下、尿路感染リスク、不眠等、心身の悪影響が予測された。

そこで、②ニーズの有無を分析するために、2012年7月~8月の1ヶ月間、客観的な排泄状況の情報を得るために、排泄シートに記録することを提案した。

さらに、③ニーズの有無を判断するとともにその理由を吟味するために、1ヶ月間の観察データを看護師、介護職員、薬剤師、リハビリ担当者、栄養士に分析を依頼した。

そして、④なぜそのような状況にあるのか背景を理解し、その情報をどのように分析や解釈を行ったかを各職種と確認しながら、要因の分析・判断を行った。

また、医師からは、便秘の改善目的で下剤が処方されていた。

看護師

現状

夜勤看護師が排便状況を把握し下剤の調整を行う。

アセスメント

看護師によって判断がまちまちであるため、下剤の調整方法を検討する必要性がある。

改善

下剤使用の判断基準を統一。

介護職員

現状

紙おむつにカバーをあて水様便の漏れ防止。0時~5時までの排尿量が多く、1時~2時、5時、10時の時間帯に便が出ることが多い。

アセスメント

排泄とおむつ交換時間のミスマッチ。

改善

おむつ交換の時間を変更する。

薬剤師

現状

刺激性下剤と機械的下剤の使用。

アセスメント

朝8時に服用した刺激性下剤が10時に作用するとは考えにくく、朝食による刺激が考えられる。機械的下剤の方が便の硬さに影響していると考えられる。

改善

下剤の減量を考慮し、主治医への薬の変更依頼。

栄養士

現状

全粥、うらごし食の提供。食事から水分は1200ml/日摂取でき、食物繊維もとれている。

アセスメント

果物ら栄養補助食品の提供も検討すべき。

改善

栄養状態を評価し食事内容を変更。

リハ担当者

現状

ベッド端座位・ROM訓練実施。受け答えできる時とできない時がある。

アセスメント

水様便との関係性は考えにくい。

改善

リハビリ継続。

介護支援専門員

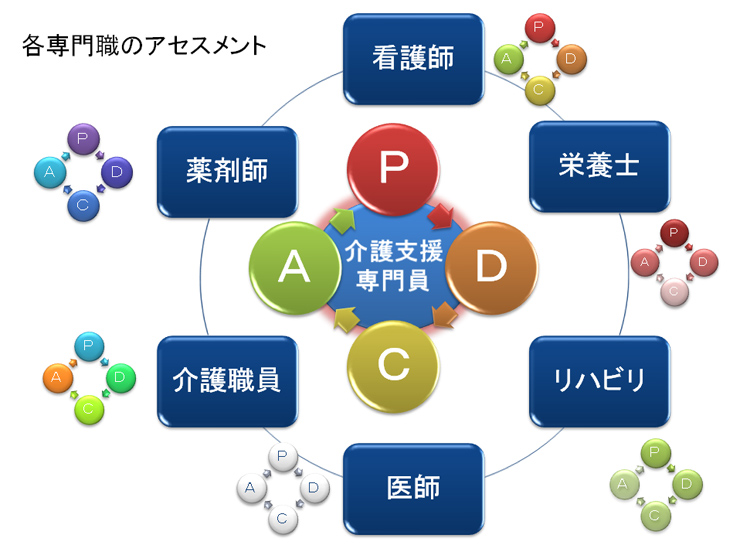

各専門職によるアセスメントから、ニーズを明確にし、解決要因をまとめ、サービス内容を検討しリームの支援目標を設定した。

結果

ニーズの気づきの段階では、スタッフの主観的な情報が多く、実施されたケアの根拠が不明確であった。排泄シートの記録を提案したことで、客観的な情報から患者の状態をチームで共有でき、アセスメント分析の根拠とすることができた。そして、A氏の状況と援助方針を家族に説明することができた。

考察

施設のサービス提供において、日々の決められた業務に追われていると、慣れた方法を継続することが習慣となり、疑問に感じることも少なく、視野も狭くなる傾向にあることが施設サービス提供の課題であると考える。そこで、全体を客観的にとらえる施設介護支援専門員の視点が、利用者や現場で起こっている課題に気づき、その原因や背景・環境等について、一歩踏み込んで深く考え、施設ケアマネジメントの過程において多職種に発信することが、施設介護支援専門員の大切な役割であると考える。また、介護支援専門員の推察力とコミュニケーション能力により、患者、家族、各専門職の調整・連携を図り、まとめ役として施設サービス提供体制を整え、より質の高いサービスが提供でき、患者・家族の満足が得られるよう根拠のある説明ができることも役割であると考える。