排泄ケアを考える

トイレでの自立排泄に向けて

ユニ・チャーム排泄ケア研究所

排泄障がいは、加齢に伴って多発する代表的な老年症候群といえます。特に後期高齢者において、「ちかい」「もれる」「出ない」の排尿障がいと「便秘」の排便障がいが急増します。尿失禁・便失禁により、本人は羞恥心にさいなまれ、自己嫌悪に陥り、自律性の喪失にもつながっていきます。こうした状況にある高齢者は、やがて、閉じこもりがちになり、自立への意欲を失ってしまうこともあります。

また、「排泄障がいとはトイレが使えない障がい」と定義できると思います。トイレが使えなくなる原因のひとつに、トイレ動作の問題があります。運動機能の障がいによって、トイレに移動できない、便座に移乗できない、パンツの上げ下ろしができないことが原因で、おむつに排泄せざるを得ない状況に追い込まれてしまった高齢者もたくさんいます。

上げ下ろしがしやすい紙パンツを使用して、トイレ動作の障がいを少しでもなくしてあげることが大切です。その訓練を行うことにより、今まで出来なかったことができるようになり、本人の自信の回復につながってきます。

日常生活の自立は、「口から食べる」「トイレで排泄する」「体が動く」「ぐっすり眠る」の4つの機能から成り立っていると思います。そしてこの4つの機能は、人間が人間らしく生き続けるために、本人が求めている最低限の生理的欲求ともいえます。私たちには、この4つの機能の維持・回復のために、なにができるのかが問われています。

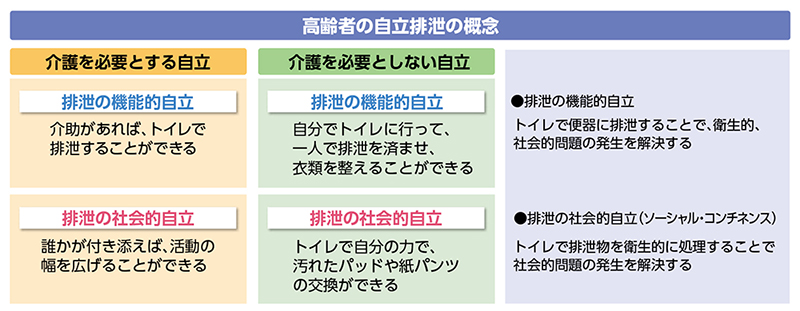

自分でトイレに行き、排泄できることだけが自立ではないと思います。トイレで排泄する機能を取り戻すことができなくても、自分でトイレに行き、汚れたパッドの交換ができれば、介護を必要としない、誰にも迷惑をかけない社会的自立(ソーシャル・コンチネンス)は成立します。また、介護者が適切なタイミングでトイレ誘導し、軽い介助で、トイレでの排泄が取り戻せるケースもあります。介護者がパッドの交換を介助することで、生活の幅を広げていくこともできます。トイレで排泄できるか、できないかにこだわるのではなく、パッドを使い、トイレを利用して、排泄物を衛生的に処理することで社会的な問題を解決する自立もあります。排泄の機能は不変でも、活動レベルの障がいや社会参加レベルの障がいを克服することはできるはずです。いきなり完全な自立を目指しても、逆に高齢者に不安や苦痛を与えてしまうかもしれません。介護の負担を増大させてしまうかもしれません。高齢者の自立排泄を支援する上で大切なことは、高齢者の残存能力に応じた、それぞれの自立を目指すこと、段階的に目標のレベルをあげていくことだと考えます。

寄稿:船津 良夫(1998年~2017年 ユニ・チャーム排泄ケア研究所 主席研究員)

こちらの記事は、ユニ・チャームが病院・施設向けに配布している『ライフリーいきいき通信 2015年初夏号』に掲載している内容です。『ライフリーいきいき通信 2015年初夏号』はPDFファイルをダウンロードできます。