排泄ケア研究発表

再びトイレでの排泄をめざして ~98歳入所者様へのアプローチの実践~

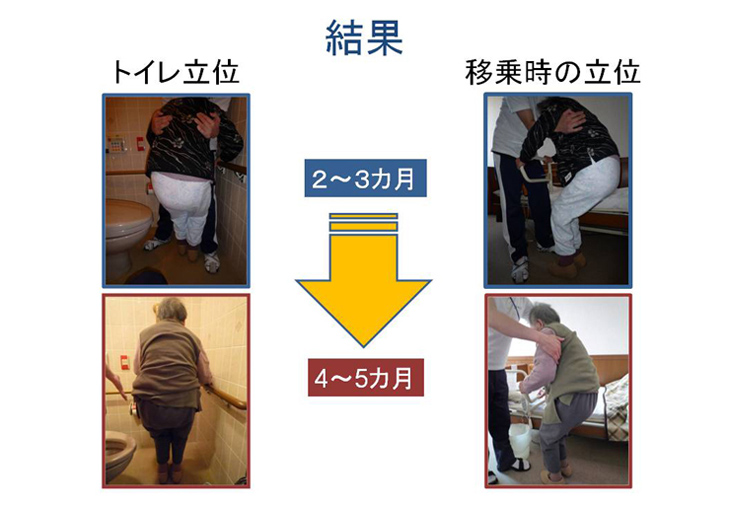

結果(5カ月後)

- アプローチ開始から4カ月半でトイレ介助1人になる

- ADL・HDS-Rともに入院前と同じレベルになる

- 利用者の生活に対する意向:本人「立ちたい、歩きたい」に変化

- 退院後にみられていた精神的落ち込みはみられなくなり、離床時間が増え他者とのコミュニケーションも会話はかみ合わないが行えるようになる

考察

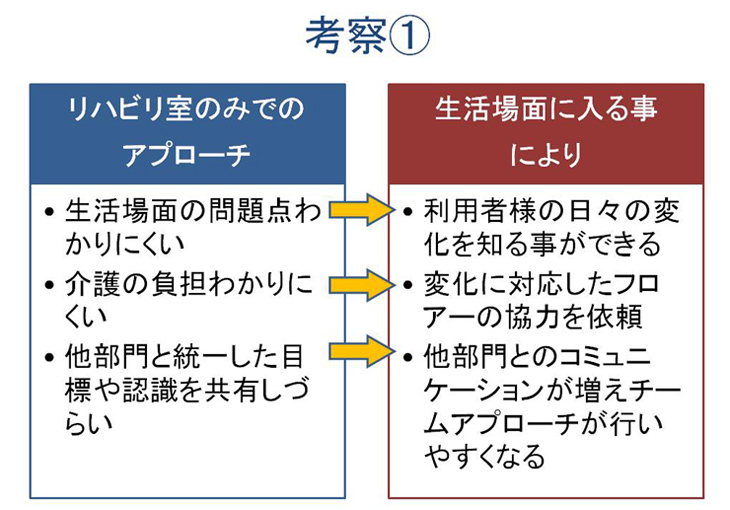

本症例は尿意・便意が曖昧で立位保持が困難なためオムツ対応であった。リハビリは週2回行っていたが、日中の臥床時間が長く活動性が低下していたため日常生活の活動性を向上しなければ廃用が進行し身体機能の改善は望まれないと思われた。本症例の生活は「食べる・排泄する・寝る」が主体となっていたので、どのように食べ、排泄するのかによって日々の充実感や生きていることの実感につながるのではないかと考えた。また受動的な生活から主体的な生活の中に「楽しさ」や「その人らしさ」が生まれてくるのだと思われた。

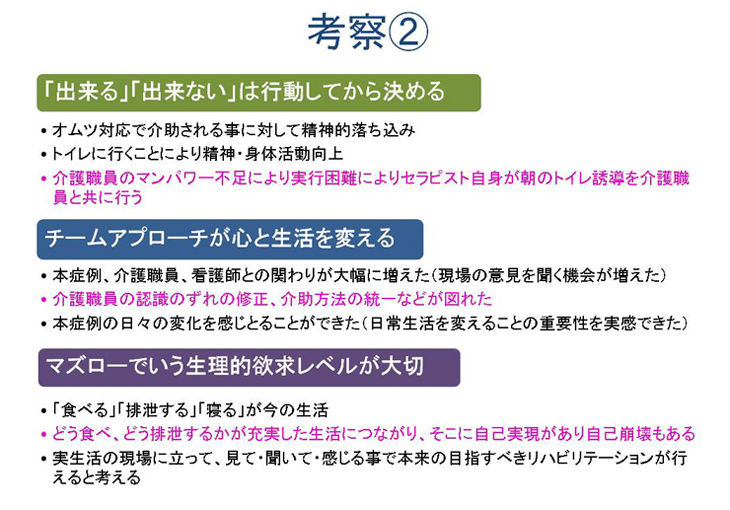

オムツ介助されることで「赤ちゃんになってしまった」と気分の落ち込みがみられていたこと、日々の生活の中でトイレに行くことにより活動性が向上すると考えたことからトイレ誘導を検討した。しかし10秒の立位保持しか行えない本症例は2人介助となるため介護職員からはマンパワーが不足していることや、介助量が多いとの理由で実行困難な状況であった。特に本症例の便失禁が多い時間帯の朝8時から8時半の間では入所者25名対して介護職2名という勤務体制であった。そのため8時半からの出勤者が来るまではトイレ誘導に追われ、2人介助の対象者を誘導するのは後回しになるとのことだった。そこで私が早めに出勤し8時から8時半の間でトイレ誘導を介護職員と共に行った。

目的としては、トイレ誘導に対して否定的であった職員に対して日常生活を変えることの大切さを認識して欲しかったこと、トイレ立位時に下肢に力を入れてもらう立ち方で行いたかったこと、口だけでなく行動で示すことにより説得力を持たせたかったことである。

トイレ誘導を行う様になってからのメリットとして、本症例や看護師、介護職員との関わりが大幅に増えた。それにより現場の意見を聞く機会が増え、また本症例の身体機能が変わっていく様子を日々感じ取ることができた。そして何よりも日常生活を変えることの大切さを私自身が痛感した。デメリットとして私が手伝う期間が決められていないため介助量が軽減し1人介助になったり、勤務体制が変わらない限りずっと継続する可能性があること、またフロアーとしては手伝ってもらうのが当たり前になることであった。 現場の意見としては、ある職員はトイレ誘導するたびに便失禁している場面が多かったため「トイレ誘導の意味があるのか」などの発言や、 一部の職員が1人介助で行える段階になったと認識できても、その他の職員は「まだ全然立てない」などの意見も聞かれたりした。それらに対して便失禁がみられた時間帯と回数のデータを1週間取り、誘導時間が遅すぎるとダメなことや、便失禁よりもトイレでの排便成功率が高いことを伝えたり、また一人介助でも可能なことを声掛けの工夫や手摺を持つことによりできるところを実際に見てもらうことで納得してもらった。職員によって考え方や見方が異なるのは当然であるが、認識や介助方法の統一を図らなければ本当の意味でのチームアプローチにはならないと学んだ。

トイレ誘導はリハビリテーション科・ケアマネージャー・介護職員・看護師との話し合いで始めたことであり本症例の意思ではなかった。本症例は退院直後、ROMex中に「もう100歳になるのだから無理して動かさなくていい」と発言したり、トイレ誘導を始めた頃には「トイレは1日1回いけばいいのだ」と積極的ではなかった。本当にそういう気持ちであったかもしれないが、もう仕方のないことだと諦めていたのかもしれない。「迎えがくるのを待っているのだ」などの発言もみられたが、迎えにくるまで待っているだけの生活を本当に望んでいたのだろうか?本症例は嫌いな注射を打たれた時に「殺す気か!」と怒鳴った。死にたいと思う人が、そんなことを言うだろうか?今回の関わりの中で、その人の本当の気持ちをくみ取り、そこを一緒になって目指すのがリハビリであると感じた。98歳だから良くならないとか、対象者様がああ言っているのだからとか、一緒に限界をみつけるのが優しさではないと思う。家族の方が「年だから仕方ない」と言っても本当は「一人でトイレに行って欲しいし、元気に話をしてほしい」と思うのではないだろうか。本症例はトイレ誘導を開始して5ヶ月後には「立ちたい、歩きたい」と気持ちが変わった。たとえ口で言わなくても我々が「普通ならこうしたいよね」と思うこと。そこを目指すのが大切なのではないか。全ての人に当てはめるのは間違いかもしれないが重要なことであると感じる。

本症例にとって先に述べたように「食べる・排泄する・寝る」が今の生活であるのなら、どう食べて、どう排泄するのかがその人の充実した生活につながり、そこに自己実現があり、自己崩壊もあると思われる。

今後の課題として、本症例は家に帰れないまま胃に穴があき、腹膜炎をおこして他界してしまった。会話の中で家のことをよく話され、帰りたいことが伝わってきた。胃に負担のかかる思いがあったのかもしれない。本症例が最終的に4点杖で歩けるまで回復をしたのは、家に対する思いが強かったからなのだろうと思われる。「普通は家に帰りたいよね」という思いを私は無視してきた。帰るのが難しかったにしても外泊や外出にて家を一度見せることも可能だったのではないか。当施設において家に帰れない対象者様はたくさんいる。家に帰れず他施設に移る方もたくさんいる。そんな人たちを1度家に帰れるようなリハビリや他部門との関わりをもっと行っていきたいと思う。

- ※本研究は、2009年「第13回茨城県理学療法士学会」で発表されました。

社団法人 石岡市医師会 介護老人保健施設「ゆうゆう」

病気や障がいの安定している高齢者の方々にご利用いただき、個々の資質にあったリハビリテーションや看護・介護を中心とした医療ケア、食事・排泄・入浴などの日常生活サービスを提供します。

またご利用者にとって楽しく、充実した日々をお過ごしいただけるよう季節に応じたイベントや趣味活動などを行っています。そして、一日でも早く家庭生活に復帰し、その後も在宅において、個々に見合ったサービスを支援します。

所在地

〒 315-0009 茨城県石岡市大砂10528-14

電話

0299-24-1611