排泄学エキスパーツ取材

離床の促進が残尿の軽減と膀胱機能の回復につながる

医療法人社団 實理会 東京国際大堀病院

泌尿器科 医学博士

鈴木 康之 先生

膀胱内の残尿は尿トラブルの要因に

ベッド上で寝て過ごす時間が長くなる要介護高齢者の方の場合、臥位での排尿の機会が多くなりがちです。臥位は座位や立位と比べ腹圧をかけにくいため、尿を全て出し切ることができず、排尿後も膀胱内に尿が残りやすくなります。

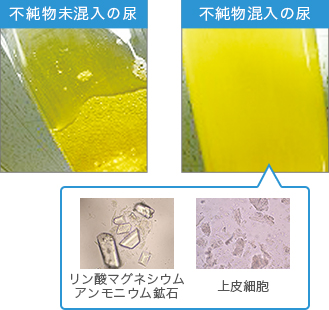

膀胱内の残尿は、50cc程度であれば問題はありませんが、100~150cc以上の多量になると、入り込んだ細菌が排出されず尿が混濁するようになります。これは、残った尿中の老廃物を栄養分としてプロテウス菌などが繁殖し、尿素を分解することで様々な不純物を生成するためです。その代表的な不純物には、MAPと呼ばれるリン酸マグネシウムアンモニウム結石(Magnesium Ammonium Phosphate)がありますが、MAPは混濁尿やおむつ表面に砂状のものとして散見されます。

こうした状態が進行すると、頻尿や膀胱炎などの尿路感染症を発症する可能性もあります。

終日寝て過ごす方の尿の特徴

日中の離床により様々な効果が!

このような尿トラブルにつながるリスクを低減するためには、できるだけ膀胱内に尿を残さないようにすることが重要です。日中はできるだけ離床を心掛け、腹圧がかけられる座位で過ごすように促すと良いでしょう。

また、離床し手足を動かすことで、手足の運動機能が向上すると、似通った神経伝達経路を使う膀胱の運動機能も回復していくことがわかっています。さらに、上体を起こした状態で他者と交流することは、ご本人の精神面にも好影響をもたらします。

最近では、座位での吸収性に優れたパッドもあるようなので、利用してみるのも一つの方法です。無理のない範囲で、ぜひ離床の促進に取り組んでみてください。

臥位と座位における腹圧の違い

【臥位】

【座位】

同じ方向なので効果的に力が働く

鈴木 康之

医療法人社団 實理会 東京国際大堀病院

泌尿器科 医学博士。

泌尿器科専門医・指導医として、排尿障がい・骨盤臓器脱の治療と研究を行う。

著書に『「トイレが近い」を解決する本』(マキノ出版)他、専門書の監修も手掛け、日本老年泌尿器科学会やその他の学会の評議員などを務めている。

※鈴木先生のプロフィールは取材当時のものです。

こちらの記事は、ユニ・チャームが病院・施設向けに配布している『ライフリーいきいき通信 2015年冬号』に掲載している内容です。『ライフリーいきいき通信 2015年冬号』はPDFファイルをダウンロードできます。