排泄学エキスパーツ取材

介護×リハビリのチームアプローチで「人間らしさ」を取り戻す自立排泄支援を

茨城県立健康プラザ管理者

大田仁史先生

自立排泄支援には、トイレまでの歩行能力をはじめとする、様々な動作を回復させることが必要です。そこで、リハビリテーションの介入が不可欠となります。介護とリハビリの連携は難しいような印象もあります。今回は、リハビリテーションの第一人者であり「からだを通して心にふれる。心が動けばからだが動く」の名言で全国にファンや実践者が多い茨城県立健康プラザの大田仁史先生にお話を伺いました。

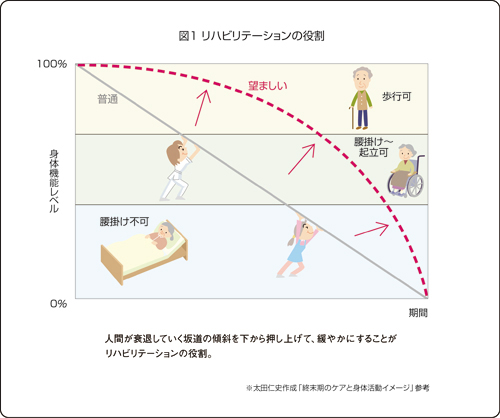

「坂道を押し上げる」リハビリの意義

介護の仕事のつらいところは、「右肩上がりの回復が期待できない」というところかもしれません。高齢者は、成長の途上にある子供たちと違って、多くの場合、坂道を下るように徐々に衰えていき、体力が飛躍的に向上することはまずありません。また「最後にあるのは死だ」ということは覆せない事実です。しかし、そこだけに目を向けていると、空しさだけが残ってしまうのではないのでしょうか。この右下がりの坂道を下から押し上げ、できる限り自立した人間らしい生活が可能な期間を長くしてあげること。これがリハビリテーションの役割です。(図1参照)坂道をいかに押し上げることができたか――そこを実証することが介護という仕事のやりがいにもつながってくると考えます。

私は、高齢者の生活自立支援について話す時、よく「守るも攻めるもこの一線」という言葉を使います。「この一線」とは、「座ることができるかどうか」の境界線です。背もたれなしで座ること(端座位)ができれば、トイレに行ける可能性が出てくる。トイレに行ければ、外出できるようになる。旅行にだって行けるかもしれない。自立排泄訓練を始めることは、社会復帰への第一歩です。

端座位がとれれば、二人介助でトイレ利用が可能です。一人でつかまり立ちができるようになれば、介助は一人ですみます。つかまらずに立てるようになれば、介助は利用者がバランスを崩さないよう、見守るだけで大丈夫。利用者が自立に近づくほど、介護の仕事量は少なくてすむ。これが「介護予防」の考え方です。「介護予防」とは要介護状態にならないための予防だけでなく、たとえ介護が必要であっても、それ以上の衰退を食い止めるケアを含みます。「介護予防」の試みを続けることで、利用者が死の直前まで人間らしく過ごせたとすれば、それはその施設で働くスタッフ全員で出した成果なのです。

リハビリは、単に「座れる」「立てる」ようになることが最終目的なのではありません。その人が「トイレに行ける」といった日常の基本動作を回復し、自立に近づくことが目的です。自立排泄訓練には、介護スタッフとリハビリスタッフの密な連携が不可欠です。

リハビリと介護の連携を深めるには

介護職とリハビリ専門職の連携が、うまく進まない理由として、人員の不足、コミュニケーション不足が挙げられます。忙しすぎてコミュニケーションを取る時間がない。リハビリスタッフは、運動機能を回復させるための知識や技術は持っていても、排泄ケアの実際や利用者のふだんの生活をよく知らない。介護スタッフは目の前の仕事で忙しく、どんなリハビリが行われているのか、その運動が利用者の自立にどう結びつくのかがわからない。このように、リハビリスタッフは利用者一人ひとりの生活を知らず、介護スタッフは運動機能について学ぶ機会がない。教育システムの問題も大いにあると思います。

では、どうすればよいのか。リハビリスタッフ、介護スタッフの双方が、「とりあえず」「できることから」やってみること。リハビリと介護が協力して、自立排泄訓練を、できそうな人から、たとえ週に1回でも「とりあえず」始めてみることが大切です。

また、介護とリハビリが、お互いを利用しあう姿勢も必要です。たとえば、身体機能について、あるいは日々のケアについて、介護スタッフとリハビリスタッフが互いに教え合い、専門領域を共有すること。専門領域を伝え合うことで、双方の専門性は高まっていくはずです。できない理由を並べるのではなく、できることを探して実現の方法を考える。それこそがプロの仕事です。

「できることから」始める

「できることから」始めようとした場合、「たった週1回の自立排泄訓練に効果があるのか」といった考えは、当然出てくるかと思います。しかし、「0」と「1」は大きな違いです。自立排泄訓練は、人間が人間らしさを回復するための第一歩であり、社会復帰への希望につながるリハビリといえます。ですから、もし利用者の方に、リハビリの日を「待つ」という意識が生まれてきたとしたら、それは大変なことです。「待つ」とは、未来への関心であり、生きる力そのものともいえるのですから。週1回でも、人間らしさを取り戻すための時間を持つこと。それは、私たちがたとえ月に1回、年に1回でも丁寧に調理されたおいしいご馳走を食べることで、人間らしい、豊かな気持ちになれるのと同じではないでしょうか。「ご馳走はどうせ毎日食べられないのだから、全く食べる必要はない」とはいえないと思います。

また、利用者の一人がトイレに行けるようになったら、「私にもできるかもしれない」と他の人も希望を持つようになります。利用者にとって、施設は一つの社会です。「できることから」取り組むことで、施設全体に変化が生まれてきます。

互いに「未来」を語れるチームアプローチを

利用者の「尊厳」や「人間らしさ」とは何か。これはじつに抽象的でわかりにくい問題です。尊厳の逆は「虐待」。「人前で排泄させること」は、じつは虐待ともいえます。寝たきりの利用者が、24時間おむつに排泄している状態は、やむを得ない現実であるかもしれません。しかし、目の前の現実だけが真実ではない、という意識は、介護、看護、リハビリに関わるすべてのスタッフにぜひ持っていただきたいと思います。

たとえば、40年ほど前には、脳卒中は「即寝たきり」につながる病気といった考え方が一般的でしたが、現在は短期で退院できるケースもふつうになっています。現実は時代とともに変化するのです。

リハビリテーションは、人間の尊厳を保ち、「人間らしさ」をあきらめないための試みです。そのたゆまぬ取り組みが、現実を少しずつ変えていくのではないでしょうか。

大田 仁史

茨城県立医療大学名誉教授 茨城県立健康プラザ管理者

医療専門職を養成する日本で初めての茨城県立医療大学付属病院を立ち上げた、リハビリテーション医療・介護の第一人者。「老い」「介護」に関する講演活動や、自ら考案した「シルバーリハビリ体操」の普及にも力を注ぎ、全国に多くのファン、実践者がいる。1995年に発売された「リハビリパンツ」の名付け親でもある。